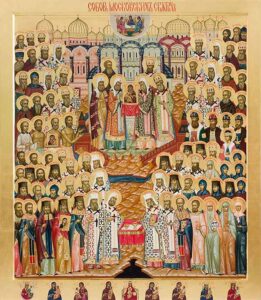

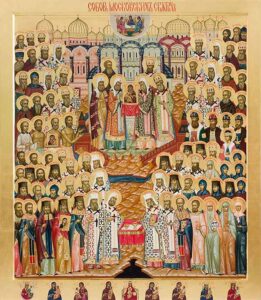

По благословению Святейшего Патриарха Алексия II в 1997 году установлено совершать празднование Собора Московских святых в воскресенье перед 8 сентября – днем Сретения Владимирской иконы Божией Матери.

По благословению Святейшего Патриарха Алексия II в 1997 году установлено совершать празднование Собора Московских святых в воскресенье перед 8 сентября – днем Сретения Владимирской иконы Божией Матери.

Тропарь, глас 4

Днесь проро́чество святи́теля Петра́/ пред оча́ми на́шими сбыва́ется,/ се́рдце бо Росси́и град Москва́/ свы́ше сла́ву ве́лию прие́млет,/ украша́ем, я́ко би́сером честны́м,/ мно́гим со́нмом Бо́жиих уго́дников;/ к ни́мже мы любо́вию возопии́м:/ о, пречу́днии святи́телие,/ испове́дницы и му́ченицы но́вии,/ благове́рнии кня́зие, преподо́бнии отцы́,/ и прему́дрии юро́дивии,/ и вси святи́и, зна́емии и незна́емии,/ я́ко благоче́стия сто́лпи,/ моли́те Христа́ Бо́га// стране́ на́шей в ми́ре спасти́ся.

Кондак, глас 3

Возвели́чися ны́не, гра́де Москво́,/ ве́лиих даро́в ду́ховных сподобля́ющися,/ я́ко сокро́вищница пречестна́я/ святы́ням и моще́м уго́дник Бо́жиих/ и оте́чество возлю́бленное мно́гим святы́м,/ к их же по́мощи усе́рдно прибега́ем:/ о святы́х Моско́вских ди́вный со́нме,/ ва́шими уче́ньми и дея́ньми/ вку́пе и страда́ньми за Христа́,/ ду́ши на́ша просвети́те// и спасе́ния нам при́сно бу́дите хода́таи.

Молитва

О, преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши Моско́вские, па́стырие и учи́телие, по́стницы и испове́дницы, земни́и а́нгелы, Небе́снии челове́цы: вели́кие святи́телие Пе́тре, Алекси́е, Ио́но, Фили́ппе, Ермоге́не, Инноке́нтие, И́ове, Ти́хоне, Мака́рие, Филаре́те и Стефа́не Пе́рмский; преподо́бнии Се́ргие, Ни́коне, Михе́е и про́чие Ра́донежские чудотво́рцы; преподо́бнии схимона́ше Кири́лле и схимона́хине Мари́е; преподо́бный Андрони́к, преподо́бнии Афана́сие Высо́цкий, Са́вво Стороже́вский и Са́вво Стромы́нский; царе́виче Дими́трие, преподо́бная ма́ти Евдоки́е (Евфроси́ния), преподо́бне о́тче Ферапо́нте Можа́йский и преподо́бне о́тче Андре́е (Рублев); святи́и благове́рные чудотво́рцы кня́же Дании́ле Моско́вский и Дими́трие Донско́й; блаже́ннии юро́дивые Христа́ ра́ди Васи́лие, Иоа́нне и Макси́ме Моско́вские чудотво́рцы; преподобному́ченице и Вели́кая Княги́не Елисаве́то и иноки́не Варва́ро и все новому́ченицы и испове́дницы Моско́вские, к вам прибега́ем, вам мо́лимся и ми́ли ся де́ем, не забу́дите нас, прибега́ющих к вам, бу́дите моли́твенницы о прихо́де сем (храме сем; доме сем); мы же, яко немощны́ су́ще, ничто́же мо́жем твори́ти без ва́шего заступле́ния, про́сим предста́тельства ва́шего о нас, недосто́йних, пред Го́сподом Бо́гом, в беда́х утеше́ния, в несча́стии покрови́тельства, в оби́дах заступле́ния и во всех приключа́ющихся злых ра́дости и упова́ния, те́мже не я́ко неключи́ми раби́, но я́ко ва́ши сы́нове да пребу́дем и моли́твами ва́шими живо́т ве́чный в Ца́рствии невече́рнем насле́дим. Ами́нь.

Преподобный Адриа́н Волоколамский

Священномученик Алекса́ндр Агафоников, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Архангельский, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Буравцев, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Быков, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Вершинский, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Виноградов, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Виноградов, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Воздвиженский, пресвитер

Исповедник Алекса́ндр Державин, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Заозерский, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Зверев, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Крутицкий, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Левитский, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Лихарев, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Минервин, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Орлов, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Парусников, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Парусников, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Покровский, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Покровский, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Русинов, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Сахаров, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Смирнов, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Соколов, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Соловьев, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Цицеров, пресвитер

Священномученик Алекса́ндр Хотовицкий, пресвитер

Преподобный Алекса́ндр Пересвет, воин, схимонах

Священномученик Алекса́ндр Андреев, пресвитер

Преподобный Алекса́ндр Московский, игумен

Мученица Александра Булгакова

Преподобномученица Алекса́ндра Дьячкова, послушница

Преподобномученица Александра Каспарова, послушница

Преподобномученица Алекса́ндра (Самойлова), инокиня

Страстотерпица Александра Романова, императрица Российская

Преподобномученица Александра Хворостянникова, послушница

Преподобномученица Александра (Червякова), схимонахиня

Священномученик Алекси́й Аманов, пресвитер

Преподобный Алекси́й Зосимовский (Соловьев)

Праведный Алекси́й Мечёв, протоиерей

Священномученик Алекси́й Веселовский, пресвитер

Священномученик Алекси́й Воробьев, пресвитер

Преподобномученик Алекси́й (Гаврин), монах

Священномученик Алекси́й Дроздов, протодиакон

Преподобномученик Алекси́й (Задворнов), иеромонах

Мученик Алекси́й Зверев

Священномученик Алекси́й Зиновьев, пресвитер

Священномученик Алекси́й Знаменский, пресвитер

Священномученик Алекси́й Княжеский, пресвитер

Священномученик Алекси́й Красновский, пресвитер

Священномученик Алекси́й Лебедев, пресвитер

Святитель Алекси́й Московский, Киевский и всея Руси, чудотворец, митрополит

Священномученик Алекси́й Никатов, пресвитер

Священномученик Алекси́й Никитский, пресвитер

Страстотерпец Алекси́й Николаевич Романов, царевич

Священномученик Алекси́й Никологорский, пресвитер

Священномученик Алекси́й Никольский, пресвитер

Священномученик Алекси́й Никонов, пресвитер

Священномученик Алекси́й Протопопов, пресвитер

Священномученик Алекси́й Рождественский, пресвитер

Мученик Алекси́й Серебренников

Священномученик Алекси́й Скворцов, пресвитер

Мученик Алекси́й Скоробогатов

Священномученик Алекси́й Смирнов, пресвитер

Священномученик Алекси́й Смирнов, пресвитер

Священномученик Алекси́й Смирнов, пресвитер

Священномученик Алекси́й Сперанский, пресвитер

Священномученик Алекси́й Троицкий, пресвитер

Священномученик Алекси́й Шаров, пресвитер

Преподобномученик Амвро́сий (Астахов), архимандрит

Исповедник Амвро́сий (Полянский), Каменец-Подольский, епископ

Преподобномученица Анастаси́я Бобкова, послушница

Страстотерпица Анастаси́я Николаевна Романова, великая княжна

Преподобномученица Анастаси́я Титова, послушница

Преподобный Анато́лий II Оптинский (Потапов)

Преподобный Андре́й Рублев, иконописец

Преподобный Андре́й Ослябя, воин, схимонах

Мученик Андре́й Аргунов

Священномученик Андре́й Беднов, пресвитер

Священномученик Андре́й Воскресенский, пресвитер

Мученик Андре́й Трофимов

Священномученик Андре́й Шершнев, пресвитер

Священномученик Андре́й Ясенев, пресвитер

Преподобный Андрони́к Московский, игумен

Преподобномученик Андрони́к (Суриков), иеромонах

Преподобномученица А́нна Горохова, послушница

Преподобномученица Анна Ефремова, послушница

Мученица Анна Зерцалова

Преподобномученица А́нна Корнеева, послушница

Преподобномученица А́нна Макандина, послушница

Мученица А́нна Четверикова

Преподобномученик Анти́па (Кириллов), иеромонах

Преподобный Анто́ний Чудовский, Московский

Преподобный Анто́ний (Медведев), архимандрит

Преподобномученица Антони́на Новикова, послушница

Преподобномученица Антони́на (Степанова), монахиня

Преподобномученица Анто́ния Тимофеева, послушница

Мученица Аполлина́рия Тупицына

Преподобномученик Аполло́с (Федосеев), иеромонах

Исповедник Аре́фа (Митренин), иеромонах

Священномученик Аре́фа Насонов, пресвитер

Преподобномученик Ариста́рх (Заглодин-Кокорев), иеромонах

Преподобный Аристо́клий (Амвросиев), старец Московский

Священномученик Арка́дий Лобцов, пресвитер

Священномученик Арка́дий (Остальский), Бежецкий, епископ

Священномученик Арсе́ний Троицкий, пресвитер

Преподобный Афана́сий Высоцкий, Серпуховской, Старший, игумен

Святитель Афана́сий (Сахаров), Ковровский, епископ

Преподобный Афана́сий Высоцкий, Серпуховской, Младший, игумен

Преподобномученик Афана́сий (Егоров), игумен

Священномученик Афана́сий Докукин, пресвитер

Преподобномученица Афана́сия (Лепешкина), игумения

Священномученик Бори́с Ивановский, пресвитер

Священномученик Бори́с Назаров, пресвитер

Мученик Бори́с Успенский

Преподобномученик Валенти́н (Лукьянов), иеромонах

Преподобномученица Варва́ра (Яковлева), Алапаевская, инокиня

Преподобномученица Варва́ра Конкина, послушница

Мученица Варва́ра Лосева

Преподобномученик Варлаа́м (Ефимов), монах

Преподобномученик Варлаа́м (Никольский), игумен

Преподобный Варлаа́м Серпуховской

Преподобный Варна́ва Гефсиманский (Меркулов)

Преподобная Варсоно́фия Московская

Преподобный Варфоломе́й Симоновский, Московский, строитель

Преподобный Варфоломе́й Троицкий

Блаженный Васи́лий Московский, Христа ради юродивый

Священномученик Васи́лий Крымкин, пресвитер

Праведный Васи́лий Павлово-Посадский

Священномученик Васи́лий Агафоников, пресвитер

Священномученик Васи́лий Архангельский, пресвитер

Священномученик Васи́лий Архангельский, пресвитер

Священномученик Васи́лий Архангельский, пресвитер

Мученик Васи́лий Архипов

Священномученик Васи́лий Горбачев, пресвитер

Священномученик Васи́лий Гурьев, пресвитер

Священномученик Васи́лий (Зеленцов), Прилукский, епископ

Мученик Васи́лий Иванов

Священномученик Васи́лий Коклин, пресвитер

Священномученик Васи́лий Колоколов, пресвитер

Священномученик Васи́лий Колосов, пресвитер

Священномученик Васи́лий Колосов, пресвитер

Мученик Васи́лий Кондратьев

Священномученик Васи́лий Крылов, пресвитер

Священномученик Васи́лий Крылов, пресвитер

Священномученик Васи́лий Лихарев, пресвитер

Преподобномученик Васи́лий (Мазуренко), иеромонах

Священномученик Васи́лий Максимов, пресвитер

Священномученик Васи́лий Мирожин, пресвитер

Священномученик Васи́лий Надеждин, пресвитер

Священномученик Васи́лий Никитский, пресвитер

Священномученик Васи́лий Никольский, пресвитер

Священномученик Васи́лий Озерецковский, пресвитер

Священномученик Васи́лий Парийский, пресвитер

Мученик Васи́лий Петров

Священномученик Васи́лий Покровский, пресвитер

Священномученик Васи́лий Протопопов, пресвитер

Священномученик Васи́лий Смирнов, пресвитер

Священномученик Васи́лий Смоленский, пресвитер

Священномученик Васи́лий Соколов, пресвитер

Священномученик Васи́лий Соколов, пресвитер

Преподобный Васи́лий Соколовский

Священномученик Васи́лий Студницын, пресвитер

Священномученик Васи́лий Сунгуров, пресвитер

Преподобный Васи́лий Сухий

Священномученик Васи́лий Холмогоров, пресвитер

Преподобномученик Васи́лий (Цветков), архимандрит

Священномученик Васи́лий Ягодин, пресвитер

Священномученик Вениами́н Благонадеждин, пресвитер

Священномученик Вениами́н Фаминцев, пресвитер

Исповедница Вера Графова, послушница

Преподобномученица Ве́ра Морозова, послушница

Священномученик Вике́нтий Смирнов, пресвитер

Священномученик Ви́ктор Моригеровский, пресвитер

Священномученик Ви́ктор Смирнов, пресвитер

Мученик Ви́ктор Фролов

Священномученик Влади́мир (Богоявленский), Киевский, митрополит

Преподобный Влади́мир Белопесоцкий, Серпуховской

Священномученик Влади́мир Амбарцумов, Московский, пресвитер

Преподобномученик Влади́мир (Волков), архимандрит

Священномученик Влади́мир Красновский, пресвитер

Священномученик Влади́мир Медведюк, пресвитер

Священномученик Влади́мир Моринский, пресвитер

Священномученик Влади́мир Писарев, пресвитер

Священномученик Влади́мир Покровский, пресвитер

Священномученик Влади́мир Проферансов, пресвитер

Священномученик Влади́мир Смирнов, пресвитер

Священномученик Влади́мир Соколов, пресвитер

Священномученик Влади́мир Сперанский, пресвитер

Исповедник Влади́мир (Терентьев), игумен

Священномученик Все́волод Смирнов, пресвитер

Священномученик Вячесла́в Занков, пресвитер

Священномученик Гаврии́л Архангельский, диакон

Мученик Гаврии́л Безфамильный

Преподобномученик Гаврии́л (Гур), иеромонах

Исповедник Гаврии́л (Игошкин), архимандрит

Мученик Гаврии́л Фомин

Преподобномученик Гаврии́л (Яцик), архимандрит

Преподобномученик Галактио́н (Урбанович-Новиков), иеромонах

Преподобный Гедео́н Серпуховской

Святитель Генна́дий Новгородский, архиепископ

Исповедник Гео́ргий (Лавров), Даниловский, архимандрит

Священномученик Гео́ргий Архангельский, пресвитер

Священномученик Гео́ргий Извеков, пресвитер

Священномученик Гео́ргий Колоколов, пресвитер

Исповедник Гео́ргий Троицкий, пресвитер

Преподобный Гера́сим Черный, Волоколамский

Преподобномученик Гера́сим (Мочалов), иеромонах

Преподобномученик Ге́рман (Полянский), архимандрит

Священномученик Ге́рман (Ряшенцев), Вязниковский, епископ

Преподобный Ге́рман Зосимовский (Гомзин), игумен

Преподобномученица Гермоге́на (Кадомцева), монахиня

Святитель Геро́нтий Московский и всея Руси, митрополит

Священномученик Григо́рий Воинов, пресвитер

Преподобный Григо́рий Голутвинский, Коломенский

Священномученик Григо́рий (Лебедев), Шлиссельбургский, епископ

Священномученик Григо́рий Самарин, диакон

Преподобный Дави́д Серпуховский

Преподобномученик Дана́кт (Калашников), иеромонах

Благоверный князь Дании́л Московский

Преподобный Дании́л Черный, Московский, иконописец

Священномученик Дании́л Мещанинов, пресвитер

Преподобномученица Да́рия Зайцева, послушница

Благоверный Дими́трий Угличский и Московский, царевич

Благоверный князь Дими́трий Донской

Священномученик Дими́трий Беляев, пресвитер

Священномученик Дими́трий Благовещенский, пресвитер

Мученик Дими́трий Вдовин

Мученик Дими́трий Волков

Священномученик Дими́трий Гливенко, пресвитер

Священномученик Дими́трий (Добросердов), Можайский, архиепископ

Мученик Дими́трий Ильинский

Мученик Дими́трий Казамацкий

Священномученик Дими́трий Касаткин, пресвитер

Священномученик Дими́трий Кедроливанский, пресвитер

Исповедник Дими́трий Крючков, пресвитер

Священномученик Дими́трий Лебедев, пресвитер

Священномученик Дими́трий Миловидов, пресвитер

Священномученик Дими́трий Остроумов, пресвитер

Священномученик Дими́трий Розанов, пресвитер

Священномученик Дими́трий Розанов, пресвитер

Священномученик Дими́трий Розанов, пресвитер

Мученик Дими́трий Рудаков

Священномученик Дими́трий Русинов, пресвитер

Священномученик Дими́трий Смирнов, пресвитер

Священномученик Дими́трий Троицкий, диакон

Преподобный Диони́сий Радонежский, архимандрит

Преподобномученик Диони́сий (Петушков), схимонах

Преподобный Дорофе́й Троицкий, книгохранитель

Священномученик Евге́ний Васильев, пресвитер

Священномученик Евге́ний Исадский, пресвитер

Священномученик Евге́ний Никольский, диакон

Преподобномученица Евгения (Лысова), монахиня

Преподобномученица Евдоки́я (Андрианова)

Преподобномученица Евдоки́я Архипова, послушница

Преподобномученица Евдоки́я (Бучинева), инокиня

Преподобномученица Евдоки́я Кузьминова, послушница

Преподобномученица Евдоки́я Павлова, послушница

Мученица Евдоки́я Сафронова

Преподобномученица Евдоки́я Синицына, послушница

Преподобная Евпракси́я Московская, монахиня

Священномученик Евста́фий Сокольский, пресвитер

Преподобномученик Евти́хий (Качур), игумен

Преподобномученик Евфроси́н (Антонов), иеромонах

Преподобная Евфроси́ния (в миру Евдоки́я) Московская

Преподобномученица Екатери́на Константинова, послушница

Преподобномученица Екатерина Черкасова, послушница

Преподобная Елена (Девочкина), игумения

Преподобномученица Елена (Коробкова), инокиня

Мученица Елена Чернова

Преподобномученица Елисавета Феодоровна, Алапаевская

Мученица Елисавета Крымова

Мученица Елисавета Куранова

Мученица Елисаве́та Тимохина

Преподобный Елисе́й Радонежский, иеродиакон

Священномученик Елисе́й Штольдер, диакон

Священномученик Емилиа́н Гончаров, пресвитер

Преподобный Епифа́ний Премудрый, Радонежский

Священномученик Ермоге́н Московский и всея Руси, патриарх

Священномученик Ефре́м (Кузнецов), Селенгинский, епископ

Преподобный Зоси́ма Волоколамский, Сестринский

Преподобный Зоси́ма (Верхо́вский)

Священномученик Зоси́ма Пепенин, пресвитер

Священномученик Зоси́ма Трубачев, пресвитер

Мученик Иа́ков Блатов

Священномученик Иа́ков Бриллиантов, пресвитер

Священномученик Иа́ков Соколов, пресвитер

Преподобный Иа́ков Стромынский, игумен

Преподобный Иа́ков Якут, Троицкий, посольник

Преподобный Игна́тий Симоновский, Московский, иконник

Преподобномученик Игна́тий (Лебедев), схиархимандрит

Мученик Игна́тий Марков

Священномученик Игна́тий (Садковский), Скопи́нский, епископ

Преподобный Игна́тий Троицкий

Священномученик Иларио́н (Троицкий), Верейский, архиепископ

Преподобномученик Иларио́н (Громов), иеромонах

Преподобномученик Иларио́н (Писарец), иеромонах

Священномученик Илия́ Бажанов, пресвитер

Преподобномученик Илия́ (Вятлин), иеромонах

Священномученик Илия́ Громогласов, пресвитер

Священномученик Илия́ Зачатейский, пресвитер

Священномученик Илия́ Рылько, пресвитер

Преподобный Илия́ Троицкий, келарь

Священномученик Илия́ Четверухин, пресвитер

Преподобномученик Инноке́нтий (Мазурин), иеродиакон

Святитель Инноке́нтий Московский (Вениаминов), митрополит

Благоверный князь Иоа́нн I Данилович Калита́

Преподобный Иоа́нн Златой, Симоновский, Московский, келарь

Блаженный Иоа́нн Московский, Большой колпак, Христа ради юродивый

Блаженный Иоа́нн Можайский, Христа ради юродивый

Священномученик Иоа́нн Алешковский, пресвитер

Мученик Иоа́нн Артемов

Священномученик Иоа́нн Артоболевский, пресвитер

Священномученик Иоа́нн Бороздин, пресвитер

Священномученик Иоа́нн Васильев, пресвитер

Исповедник Иоа́нн Васильев

Священномученик Иоа́нн Виноградов, пресвитер

Священномученик Иоа́нн Восторгов, пресвитер

Мученик Иоа́нн Демидов

Мученик Иоа́нн Демидов

Священномученик Иоа́нн Державин, пресвитер

Мученик Иоа́нн Емельянов

Преподобномученик Иоа́нн Заболотный, иеромонах

Мученик Иоа́нн Золотов

Священномученик Иоа́нн Калабухов, пресвитер

Священномученик Иоа́нн Кесарийский, пресвитер

Мученик Иоа́нн Колесников

Священномученик Иоа́нн Косинский, пресвитер

Священномученик Иоа́нн Лебедев, пресвитер

Исповедник Иоа́нн Летников

Мученик Иоа́нн Малышев

Священномученик Иоа́нн Орлов, пресвитер

Священномученик Иоа́нн Парусников, пресвитер

Священномученик Иоа́нн Плеханов, пресвитер

Священномученик Иоа́нн Покровский, пресвитер

Мученик Иоа́нн Попов

Мученик Иоа́нн Рыбин

Священномученик Иоа́нн Смирнов, пресвитер

Священномученик Иоа́нн Смирнов, диакон

Священномученик Иоа́нн Смирнов, Московский, пресвитер

Священномученик Иоа́нн Соловьев, пресвитер

Священномученик Иоа́нн Стрельцов, пресвитер

Священномученик Иоа́нн Тарасов, пресвитер

Священномученик Иоа́нн Тихомиров, пресвитер

Священномученик Иоа́нн Фрязинов, пресвитер

Священномученик Иоа́нн Хренов, диакон

Священномученик Иоа́нн Хрусталев, пресвитер

Мученик Иоа́нн Чернов

Священномученик Иоа́нн Честнов, пресвитер

Мученик Иоа́нн Шувалов

Священномученик Иоа́нн Янушев, пресвитер

Преподобный Иоанни́кий Троицкий

Святитель Иоаса́ф Московский (Скрипицын), митрополит

Преподобномученик Иоаса́ф (Боев), архимандрит

Преподобномученик Иоаса́ф Боровский, архимандрит

Преподобномученик Иоаса́ф (Крымзин), игумен

Преподобномученик Иоаса́ф (Шахов), иеромонах

Преподобный И́ов (в схиме Иису́с) А́нзерский

Святитель И́ов Московский и всея Руси, патриарх

Священномученик Ио́на (Лазарев), Велижский, епископ

Святитель Ио́на Московский, Киевский и всея Руси, митрополит

Преподобномученик Ио́на (Санков), иеромонах

Преподобный Ио́сиф Во́лоцкий (Волоколамский), игумен

Священномученик Ио́сиф Сченснович, диакон

Священномученик Ипполи́т Красновский, пресвитер

Мученица Ири́на Смирнова

Преподобномученица Ирина Фролова, послушница

Преподобномученица Ири́на Хвостова, послушница

Преподобный Ирина́рх Троицкий, пономарь

Преподобный Исаа́кий Молчальник, Троицкий

Преподобная Иулиани́я Московская, игумения

Преподобный Карп Московский

Преподобный Кассиа́н Босой, Волоколамский

Преподобномученик Киприа́н (Нелидов), иеромонах

Святитель Киприа́н Московский, Киевский и всея Руси, митрополит

Преподобный Кирилл Белоезе́рский, игумен

Преподобный Кирилл Радонежский, схимонах

Священномученик Константи́н Пятикрестовский, пресвитер

Священномученик Константин (Голубев), Богородский, пресвитер

Священномученик Константин Любомудров, пресвитер

Священномученик Константин Некрасов, пресвитер

Священномученик Константин Немешаев, пресвитер

Священномученик Константи́н Соколов, пресвитер

Священномученик Константин Успенский, пресвитер

Священномученик Косма́ Коротких, пресвитер

Преподобномученик Косма́ (Магда), иеромонах

Преподобномученик Крони́д (Любимов), архимандрит

Преподобномученица Ксе́ния Петрухина, послушница

Преподобномученик Ксенофо́нт (Бондаренко), иеромонах

Преподобный Ле́вкий Волоколамский

Священномученик Леонид Муравьев, пресвитер

Священномученик Лео́нтий Гримальский, пресвитер

Преподобный Лео́нтий Стромынский

Священномученик Лео́нтий Строцюк, диакон

Преподобномученик Маври́кий (Полетаев), архимандрит

Преподобномученица Магдали́на (Забелина), инокиня

Священномученик Макарий (Гневушев), Вяземский, епископ

Преподобномученик Макарий (Моржов), иеромонах

Святитель Макарий Московский и всея Руси, митрополит

Святитель Мака́рий (Невский), Московский, Алтайский, митрополит

Преподобномученик Макарий (Телегин), иеромонах

Преподобный Макарий Троицкий

Блаженный Максим Московский, Христа ради юродивый

Преподобный Максим Грек

Священномученик Максим (Жижиленко), Серпуховской, епископ

Преподобномученик Максимилиа́н (Марченко), игумен

Преподобномученица Мариони́лла (Цейтлин), монахиня

Преподобномученица Мария Виноградова, послушница

Мученица Мария Волнухина

Преподобномученица Мари́я Грошева, послушница

Преподобномученица Мария Мамонтова-Шашина, послушница

Страстотерпица Мария Николаевна Романова, великая княжна

Преподобномученица Мари́я Носова, послушница

Преподобномученица Мария (Портнова), монахиня

Преподобная Мария Радонежская, схимонахиня

Блаженная Ма́рфа Московская, Христа ради юродивая

Преподобномученица Ма́рфа Коврова, послушница

Блаженная Матро́на Московская (Никонова)

Преподобномученица Матро́на (Алексеева), монахиня

Блаженная Матро́на Анемнясевская (Белякова), Христа ради юродивая

Преподобномученица Матро́на Грошева, послушница

Мученица Матро́на Конюхова

Преподобномученица Матро́на Макандина, послушница

Священномученик Матфе́й Алоин, пресвитер

Мученик Матфе́й Гусев

Мученик Матфе́й Соловьев

Священномученик Матфи́й Рябцев, пресвитер

Преподобный Мефо́дий Пе́шношский, игумен

Преподобномученик Мефо́дий (Иванов), игумен

Мученица Ми́лица Кувшинова

Преподобномученик Ми́на (Шелаев), архимандрит

Священномученик Ми́рон Ржепик, пресвитер

Преподобный Митрофа́н Троицкий, старец, игумен

Мученик Михаи́л Строев

Благоверный князь Михаи́л Всеволодович, Черниговский

Священномученик Михаил Абрамов, пресвитер

Мученик Михаил Агаев

Мученик Михаил Амелюшкин

Священномученик Михаи́л Букринский, пресвитер

Священномученик Михаил Виноградов, пресвитер

Мученик Михаи́л Марков

Исповедник Михаил Марков, пресвитер

Священномученик Михаил Марков, Горетовский, пресвитер

Священномученик Михаи́л Маслов, пресвитер

Священномученик Михаи́л Никологорский, пресвитер

Мученик Михаил Новоселов

Священномученик Михаи́л Попов, пресвитер

Священномученик Михаил Рыбин, пресвитер

Святитель Михаил Смоленский, епископ

Священномученик Михаил Троицкий, пресвитер

Священномученик Михаил Успенский, пресвитер

Преподобномученица Михаи́ла (Иванова), схимонахиня

Преподобный Михе́й Радонежский

Преподобномученица Мстисла́ва (Фокина), монахиня

Мученица Наде́жда Абакумова

Мученица Надежда Ажгеревич

Преподобномученица Наде́жда Круглова, послушница

Священномученик Наза́рий Грибков, пресвитер

Преподобномученица Ната́лия (Бакланова), инокиня

Мученица Ната́лия Козлова

Преподобномученица Ната́лия Ульянова, послушница

Преподобный Нау́м Троицкий

Преподобный Некта́рий Троицкий, вестник

Священномученик Неофи́т Любимов, пресвитер

Преподобномученик Неофи́т (Осипов), архимандрит

Преподобномученик Никано́р (Морозкин), архимандрит

Священномученик Никита (Делекторский), Орехово-Зуевский, епископ

Преподобный Никита Костромской, Боровский, Серпуховской

Мученик Ники́та Сухарев

Мученик Ники́фор Зайцев

Священномученик Ники́фор Литвинов, диакон

Страстотерпец Николай II Романов, император Российский

Священномученик Николай Агафоников, пресвитер

Священномученик Николай Андреев, пресвитер

Священномученик Николай Аристов, диакон

Священномученик Николай Архангельский, пресвитер

Священномученик Николай Беневоленский, пресвитер

Мученик Николай Варжанский

Священномученик Николай Виноградов, пресвитер

Священномученик Николай Виноградский, пресвитер

Священномученик Никола́й Гаварин, пресвитер

Священномученик Николай Георгиевский, пресвитер

Священномученик Николай Голышев, пресвитер

Священномученик Никола́й Горюнов, диакон

Мученик Николай Гусев

Священномученик Никола́й Дмитров, пресвитер

Священномученик Никола́й Добролюбов, пресвитер

Священномученик Николай (Добронравов), Владимирский, архиепископ

Священномученик Николай Житов, пресвитер

Священномученик Николай Заболотский, пресвитер

Священномученик Николай Запольский, диакон

Священномученик Николай Зеленов, пресвитер

Священномученик Николай Кандауров, пресвитер

Священномученик Николай Кобранов, пресвитер

Мученик Николай Копнинский

Священномученик Николай Красовский, пресвитер

Священномученик Николай Крылов, пресвитер

Мученик Николай Кузьмин

Мученик Никола́й Некрасов

Священномученик Николай Покровский, пресвитер

Священномученик Николай Померанцев, пресвитер

Священномученик Николай Порецкий, пресвитер

Священномученик Николай Поспелов, пресвитер

Исповедник Никола́й Постников, пресвитер

Священномученик Николай Пятницкий, пресвитер

Мученик Николай Рейн

Преподобномученик Николай (Салтыков), игумен

Священномученик Николай Сафонов, пресвитер

Священномученик Николай Розанов, Звенигородский, пресвитер

Священномученик Николай Скворцов, пресвитер

Священномученик Николай Соколов, пресвитер

Священномученик Николай Толгский, пресвитер

Священномученик Николай Тохтуев, диакон

Священномученик Николай Цветков, протодиакон

Священномученик Николай Широгоров, диакон

Преподобный Ни́кон Радонежский, игумен

Преподобномученик Ни́кон (Беляев), архимандрит

Исповедник Ни́кон (Беляев), Оптинский, иеромонах

Преподобный Ни́кон Соколовский

Священномученик Нил Смирнов, пресвитер

Преподобномученик Нил (Тютюкин), иеромонах

Преподобномученица Нимфодо́ра (Журавлева), монахиня

Преподобномученица О́льга Жильцова, послушница

Мученица Ольга Евдокимова

Мученица О́льга Кошелева

Страстотерпица Ольга Николаевна Романова, великая княжна

Преподобный Они́сим Радонежский, вратарь

Священномученик Павел Андреев, пресвитер

Священномученик Павел Ансимов, пресвитер

Священномученик Павел Иванов, пресвитер

Священномученик Па́вел Косминков, пресвитер

Мученик Павел Кузовков

Исповедник Павел Любимов, диакон

Священномученик Павел Никольский, пресвитер

Священномученик Павел Понятский, пресвитер

Священномученик Павел Преображенский, пресвитер

Священномученик Па́вел Смирнов, пресвитер

Мученик Па́вел Соколов

Священномученик Павел Успенский, пресвитер

Священномученик Павел Фелицын, пресвитер

Священномученик Па́вел Широкогоров, диакон

Священномученик Павли́н (Крошечкин), Могилевский, архиепископ

Преподобномученица Параске́ва Макарова, послушница

Исповедница Параске́ва (Матиешина), инокиня

Мученица Параске́ва Федорова

Священномученик Парфе́ний Грузинов, пресвитер

Преподобномученик Пахо́мий (Туркевич), игумен

Мученица Пелаги́я Балакирева

Мученик Петр Игнатов

Священномученик Петр (Зверев), Воронежский, архиепископ

Священномученик Петр Воскобойников, пресвитер

Священномученик Петр Голубев, пресвитер

Священномученик Петр Канардов, пресвитер

Святитель Петр Московский, Киевский и всея Руси чудотворец, митрополит

Священномученик Петр Косминков, пресвитер

Священномученик Петр Любимов, пресвитер

Преподобномученик Петр (Мамонтов), иеромонах

Священномученик Петр Марков, пресвитер

Священномученик Петр Никотин, пресвитер

Священномученик Петр Озерецковский, пресвитер

Священномученик Петр Орленков, пресвитер

Священномученик Петр Остроумов, пресвитер

Священномученик Петр Петриков, пресвитер

Священномученик Петр (Полянский), Крутицкий, митрополит

Священномученик Петр Пушкинский, пресвитер

Священномученик Петр Рождествин, пресвитер

Исповедник Петр Розанов, пресвитер

Священномученик Петр Соколов, пресвитер

Священномученик Петр Соловьев, пресвитер

Мученик Петр Троицкий

Священномученик Петр Троицкий, диакон

Священномученик Петр Успенский, пресвитер

Священномученик Петр Успенский, пресвитер

Мученик Петр Царапкин

Мученик Петр Юдин

Священномученик Петр Юрков, пресвитер

Преподобный Пи́мен Угре́шский (Мясников), архимандрит

Преподобномученик Рафаи́л (Тюпин), иеромонах

Преподобномученица Рафаи́ла (Вишнякова), схимонахиня

Преподобная Рахи́ль Спасо-Бородинская (Короткова)

Преподобный Роман Киржачский, игумен

Исповедник Роман Медведь, пресвитер

Преподобный Са́вва Московский

Преподобный Са́вва Сторожевский, Звенигородский, игумен

Преподобный Са́вва Стромынский

Преподобномученица Севастиа́на (Агеева-Зуева), монахиня

Святитель Серапио́н Новгородский, архиепископ

Священномученик Серафи́м (Чичагов), Петроградский, митрополит

Преподобномученик Серафи́м (Булашов), игумен

Преподобномученик Серафи́м (Вавилов), архидиакон

Священномученик Серафи́м (Звездинский), Дмитровский, епископ

Преподобномученик Серафи́м (Крестьянинов), игумен

Священномученик Серафи́м (Остроумов), Смоленский, архиепископ

Священномученик Серафи́м (Самойлович), Угличский, архиепископ

Преподобномученик Серафи́м (Тьевар), монах

Преподобномученик Серафи́м (Щелоков), архимандрит

Священномученик Се́ргий Мечёв, пресвитер

Священномученик Се́ргий Кудрявцев, пресвитер

Преподобный Се́ргий Радонежский, игумен

Преподобномученик Се́ргий Крестников, послушник

Преподобномученик Се́ргий (Букашкин), иеромонах

Священномученик Се́ргий Аманов, пресвитер

Мученик Се́ргий Архангельский, псаломщик

Священномученик Се́ргий Астахов, диакон

Священномученик Се́ргий Бажанов, пресвитер

Священномученик Се́ргий Белокуров, пресвитер

Священномученик Се́ргий Воскресенский, пресвитер

Священномученик Се́ргий Голощапов, пресвитер

Священномученик Се́ргий Гусев, пресвитер

Священномученик Се́ргий Знаменский, пресвитер

Священномученик Се́ргий Кедров, пресвитер

Священномученик Се́ргий Константинов, пресвитер

Священномученик Се́ргий Кочуров, пресвитер

Священномученик Се́ргий Кротков, пресвитер

Священномученик Се́ргий Лебедев, пресвитер

Священномученик Се́ргий Лебедев, пресвитер

Священномученик Се́ргий Лосев, пресвитер

Священномученик Се́ргий Любомудров, пресвитер

Священномученик Се́ргий Махаев, пресвитер

Священномученик Се́ргий Орлов, пресвитер

Священномученик Се́ргий Розанов, пресвитер

Священномученик Се́ргий Руфицкий, пресвитер

Священномученик Се́ргий Дрезненский (Скворцов), пресвитер

Священномученик Се́ргий Соловьев, пресвитер

Священномученик Се́ргий Спасский, пресвитер

Исповедник Се́ргий (Сребрянский), архимандрит

Священномученик Се́ргий Станиславлев, протодиакон

Священномученик Се́ргий Тихомиров, пресвитер

Священномученик Се́ргий Уклонский, пресвитер

Священномученик Се́ргий Успенский, пресвитер

Священномученик Се́ргий Фелицын, пресвитер

Священномученик Се́ргий Цветков, пресвитер

Священномученик Се́ргий Цветков, диакон

Преподобномученик Се́ргий (Чернухин), игумен

Священномученик Симео́н Кречков, диакон

Священномученик Симео́н Кульгавец, пресвитер

Священномученик Симео́н Кулямин, диакон

Священномученик Симео́н Лилеев, пресвитер

Мученик Симео́н Туркин

Святитель Си́мон Московский и всея Руси, митрополит

Преподобный Си́мон Радонежский, Смоленский, архимандрит

Преподобный Си́мон Троицкий, экклесиарх

Священномученик Созо́нт Решетилов, пресвитер

Преподобномученица Софи́я Селиверстова, послушница

Святитель Стефа́н Пермский (Великопермский), епископ

Преподобный Стефа́н Ма́хрищский

Преподобный Стефа́н Московский, брат прп. Се́ргия Радонежского

Мученик Стефа́н Франтов

Преподобномученик Таврио́н (Толоконцев), монах

Преподобномученица Татиа́на (Бесфамильная), инокиня

Преподобномученица Татиа́на Грибкова, послушница

Мученица Татиа́на Гримблит

Страстотерпица Татиа́на Николаевна Романова, великая княжна

Преподобномученица Татиа́на Фомичева, послушница

Преподобномученица Татиа́на Чекмазова, послушница

Мученик Тимофе́й Кучеров

Священномученик Тимофе́й Ульянов, пресвитер

Преподобномученик Ти́хон (Бузов), архимандрит

Святитель Ти́хон (Беллавин) Московский и всея России, патриарх

Преподобный Ти́хон Соколовский

Священномученик Три́фон Радонежский, диакон

Исповедница Фама́рь (Марджанова), игумения

Святитель Феогно́ст Киевский и всея Руси, митрополит

Мученик Фео́дор Черниговский

Благоверный Фео́дор I Иоаннович Московский, царь

Священномученик Фео́дор Алексинский, пресвитер

Преподобномученик Фео́дор (Богоявленский), иеромонах

Священномученик Фео́дор Грудаков, пресвитер

Священномученик Фео́дор Гусев, пресвитер

Мученик Фео́дор Гусев

Священномученик Фео́дор Дорофеев, пресвитер

Священномученик Фео́дор Колеров, пресвитер

Священномученик Фео́дор Недосекин, пресвитер

Мученик Фео́дор Пальшков

Священномученик Фео́дор Лебедев, пресвитер

Святитель Фео́дор Ростовский, архиепископ

Священномученик Фео́дор Смирнов, диакон

Святитель Феодо́сий Московский и всея Руси, митрополит

Преподобномученик Феодо́сий (Бобков), иеромонах

Святитель Феодо́сий (Ганицкий), Коломенский, епископ

Преподобномученик Феофа́н (Графов), иеродиакон

Преподобный Ферапо́нт Белоезерский, Можайский, Лужецкий, архимандрит

Святитель Филаре́т Московский (Дроздов), митрополит

Святитель Фили́пп I Московский и всея Руси, митрополит

Святитель Фили́пп II Московский и всея Руси (Колычев), митрополит

Святитель Фо́тий Московский, Киевский и всея Руси, митрополит

Преподобный Фо́тий Волоколамский, старец

Священномученик Христофо́р Надеждин, пресвитер

Священномученик Яросла́в Савицкий, Ямской, пресвитер

Во II веке, в царствование императора Адриана (117–138 гг.), в Риме жила благочестивая вдова София (имя София значит «премудрость»). У нее были три дочери, носившие имена главных христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Будучи глубоко верующей христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу, уча не привязываться к земным благам. Слух о принадлежности к христианству этого семейства дошел до императора, и он пожелал лично увидеть трех сестер и воспитавшую их мать. Все четверо предстали перед императором и безбоязненно исповедали веру во Христа, воскресшего из мертвых и дающего вечную жизнь всем верующим в Него. Удивленный смелостью юных христианок, император отослал их к одной язычнице, которой приказал убедить их отречься от веры. Однако все доводы и красноречие языческой наставницы оказались напрасными, и пламенеющие верой сестры христианки не изменили своих убеждений. Тогда их снова привели к императору Адриану, и он стал настойчиво требовать, чтобы они принесли жертву языческим богам. Но девочки с негодованием отвергли его приказ.

Во II веке, в царствование императора Адриана (117–138 гг.), в Риме жила благочестивая вдова София (имя София значит «премудрость»). У нее были три дочери, носившие имена главных христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Будучи глубоко верующей христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу, уча не привязываться к земным благам. Слух о принадлежности к христианству этого семейства дошел до императора, и он пожелал лично увидеть трех сестер и воспитавшую их мать. Все четверо предстали перед императором и безбоязненно исповедали веру во Христа, воскресшего из мертвых и дающего вечную жизнь всем верующим в Него. Удивленный смелостью юных христианок, император отослал их к одной язычнице, которой приказал убедить их отречься от веры. Однако все доводы и красноречие языческой наставницы оказались напрасными, и пламенеющие верой сестры христианки не изменили своих убеждений. Тогда их снова привели к императору Адриану, и он стал настойчиво требовать, чтобы они принесли жертву языческим богам. Но девочки с негодованием отвергли его приказ.