Идти правильным путем к Богу

Сейчас много крещеных, но мало кто знает свою веру. Эта для тех информация кто, только решился идти правильным путем к Богу.

Начиная свой христианский путь, новоначальный христианин, или, как нынче принято говорить, воцерковляющийся человек, становится заложником скудности собственных знаний о православной вере. Хочется поступать как положено христианину, а вот как положено – не всегда понятно. Обращение к современным источникам информации порой даже больше затрудняет поиск нужных ответов. В интернете информации столько, что за всю жизнь не перечитать, а полки в книжных магазинах поражают обилием православной литературы. Очень легко потеряться в таком море информации. В этой публикации кратко описаны восемь шагов, которые помогут новоначальному христианину правильно выстроить свою духовную жизнь и укрепляться в вере.

1. Изучение Священного Писания

Священное Писание – это источник Божественного Откровения, из него мы узнаём о Боге и Его заповедях. Основа христианского вероучения – Евангелие, название это переводится как «Благая весть». Она дана всем людям, каждый может изучать Евангелие и постигать учение Христово, которое в нем содержится. У христиан нет никаких тайных знаний о Боге, мы черпаем знания со страниц Священного Писания. И для священника, и для мирянина Евангелие одинаково, и все в одинаковой степени призваны соблюдать те заповеди, которые дал Господь. Поэтому для христианина важно читать и изучать Священное Писание.

Чтение стоит начинать с Нового Завета, с Евангелия, ежедневно прочитывая хотя бы по одной, а лучше по несколько глав, но надо помнить, что вдумчивое его изучение не предполагает поспешности. Поэтому совсем не лишним будет параллельно с чтением пользоваться толкованиями святых отцов, в которых глубоко раскрывается суть евангельских повествований.

2. Личная молитва

Для христианина очень важно научиться правильно молиться, поскольку молитва – это стержень духовной жизни, живое общение с Богом. Начинать надо с самого простого – молитвы «Отче наш», которую дал нам Господь Иисус Христос. Несмотря на кажущуюся простоту, эта молитва очень глубока по своему содержанию и фактически охватывает всю жизнь человека. «Отче наш» — это та молитва, которую каждый христианин должен знать наизусть.

Конечно, можно молиться и своими словами, испрашивая у Господа потребное для души и тела и благодаря за милости. Но будет правильным прибегнуть к многовековому молитвенному опыту Церкви, который содержится в различных молитвах, написанных святыми отцами. Из таких молитв составлены специальные сборники – молитвословы.

3. Участие в богослужениях

Молитва бывает не только личной, но и общественной. Церковь – это не только здание храма, которое мы привыкли так называть, но, в первую очередь, это совокупность христиан во главе с Иисусом Христом. Господом и апостолами мы научены собираться вместе для молитвы и благодарения Бога. Поэтому одной из практических сторон духовной жизни православных христиан является участие в совместном богослужении. Православное богослужение невероятно интересно и глубоко по своему содержанию. Оно очень символично, ни одного действия не происходит «для красоты», во всём заключён глубокий смысл. По мере изучения состава и строя службы приходит понимание заключённых в богослужебных действиях глубины, смысла и величия.

Главное православное богослужение – это Божественная литургия. Также ее называют евхаристией, что в переводе с греческого означает «благодарение», ведь благодарение Бога составляет главное содержание этого богослужения. Во время литургии верующим под видом хлеба и вина преподается истинное Тело и истинная Кровь Господа нашего Иисуса Христа во оставление грехов и в жизнь вечную (Ин.6:48–54). Сам Спаситель показал пример первой евхаристии, совершив Тайную вечерю со своими учениками, и впервые причастив их.

4. Изучение основ православной веры

Духовное наследие Церкви невероятно обширно – догматика, каноны, творения святых отцов и многое другое. Углубленное изучение богословских дисциплин является задачей для священнослужителей, богословов, но также вполне доступно каждому желающему. Новоначальный христианин рискует потеряться в обилии информации, если начнет хвататься за всё сразу. Какой бы интересной и привлекательной для чтения ни была предлагаемая в различных источниках информация, начинать надо с малого. Нельзя сразу кормить младенца твердой пищей, сначала он растет на молоке матери.

Самостоятельное изучение основ Православия стоит начать с «Символа веры» и пояснений к нему. «Символом веры» называется краткое и точное изложение основ христианского вероучения. Он состоит из двенадцати членов (предложений), и в каждом из них содержится особая истина, или, как еще называют, догмат нашей православной веры.

Далее стоит углубиться в изучение информации о Таинствах Православной Церкви. Выше уже было сказано о Евхаристии – это одно из семи Таинств. Полезным будет и ознакомление с православным календарем – праздниками, постами, житиями святых.

5. Покаяние как переосмысление и изменение жизни

Начиная христианскую жизнь, человек должен задуматься о том, как он жил до этого момента, и как должен жить дальше. Критерием для такого осмысления собственной жизни является Евангелие, учение Христово. Принимая Христа как Спасителя, человек принимает и условия спасения. Бог спасает нас, но не без нашего участия. Условия спасения – это покаяние в грехах, исправление и жизнь по заповедям Божьим. Нельзя упорствовать в грехе, называя себя христианином. Грехи следует исповедать и стараться больше к ним не возвращаться.

Таинство Покаяния (Исповедь) даёт возможность христианину получить прощение грехов от Бога для последующего исправления. Исповедь принимает священник, который является свидетелем покаяния человека перед Богом. Выслушав исповедь, он совершает видимый знак отпущения грехов – читает разрешительную молитву.

6. Самонаблюдение

Христианин должен быть внимателен к себе, к своим поступкам и отношениям с другими людьми. То, что казалось простым и привычным до обращения к вере, может стать недопустимым для христианина. Такие «повседневные» грехи как осуждение, пустословие, раздражение, гнев, сквернословие и многие другие – это то, с чем придется ежедневно бороться. И тут без самонаблюдения никак не обойтись. Придется бить себя по рукам и прикусывать язык, стараясь исключать эти грехи из своей повседневной жизни. Тут в помощь усердная молитва и регулярная исповедь. Чем больше усердия в добродетели, тем больше и помощи от Господа.

7. Добрые дела

Изучая Евангелие, мы встречаем слова Христа: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин.13:34–35). Учение Христово в первую очередь о любви. «Любовь есть исполнение закона», – пишет апостол Павел (Рим.13:10).

Любовь без добрых дел немыслима. Христианин призван Спасителем любить ближнего: «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мк.12:31). Ближний – это не только родственник или друг, а всякий человек, встречающийся на жизненном пути. Любовь к ближнему – это не просто слова, а, в первую очередь, дела. Дела, на которые толкает вера, ибо «вера без дел мертва» (Иак.2:26).

8. Обретение духовника

Новоначальному христианину может быть довольно сложно в духовных вопросах. Духовная жизнь полна «подводных камней» и сложностей. Чем больше человек стремится быть ближе к Богу, тем сильней ополчается на него лукавый. Бесовские козни могут быть изощренными и хитрыми, незаметными на первый взгляд. С опытом приходит духовное внимание и ви́дение. Христианин – это воин, который обретает опыт в битвах с невидимым противником. Но как воину нужен опытный командир, так христианину нужен наставник – духовник. Это священник, который будет помогать расти духовно, наставлять в вере и благочестии, принимать исповеди.

Как обрести духовника? Нужно усердно молиться, чтобы Господь помог в этом деле. Важно не стесняться обращаться с духовными вопросами к священникам в храме. Не нужно бояться отвлечь священника от потенциальных «более важных вопросов». Ответы на духовные вопросы прихожан – прямая обязанность приходского священника. Если общение со священником складывается, и советы его помогают духовному росту, то, возможно, это и есть тот самый искомый духовник.

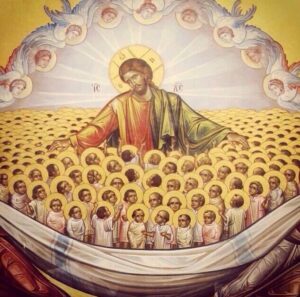

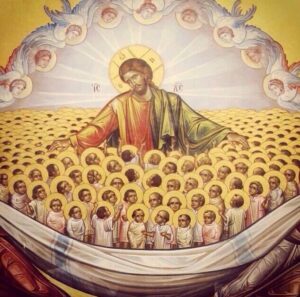

Икона Божией Матери, именуемая «Спорительница хлебов», написана по благословению старца Введенской Оптиной пустыни иеросхимонаха Амвросия (23.XI.1812 — 10.X.1891). Отец Амвросий, великий русский подвижник XIX века, пламенел детской верой к Божией Матери. Он особенно чтил все Богородичные праздники и в эти дни усугублял молитву. Иконой «Спорительница хлебов» отец Амвросий благословил основанную им недалеко от Оптиной пустыни Шамординскую женскую обитель в честь Казанской иконы Божией Матери.

Икона Божией Матери, именуемая «Спорительница хлебов», написана по благословению старца Введенской Оптиной пустыни иеросхимонаха Амвросия (23.XI.1812 — 10.X.1891). Отец Амвросий, великий русский подвижник XIX века, пламенел детской верой к Божией Матери. Он особенно чтил все Богородичные праздники и в эти дни усугублял молитву. Иконой «Спорительница хлебов» отец Амвросий благословил основанную им недалеко от Оптиной пустыни Шамординскую женскую обитель в честь Казанской иконы Божией Матери.